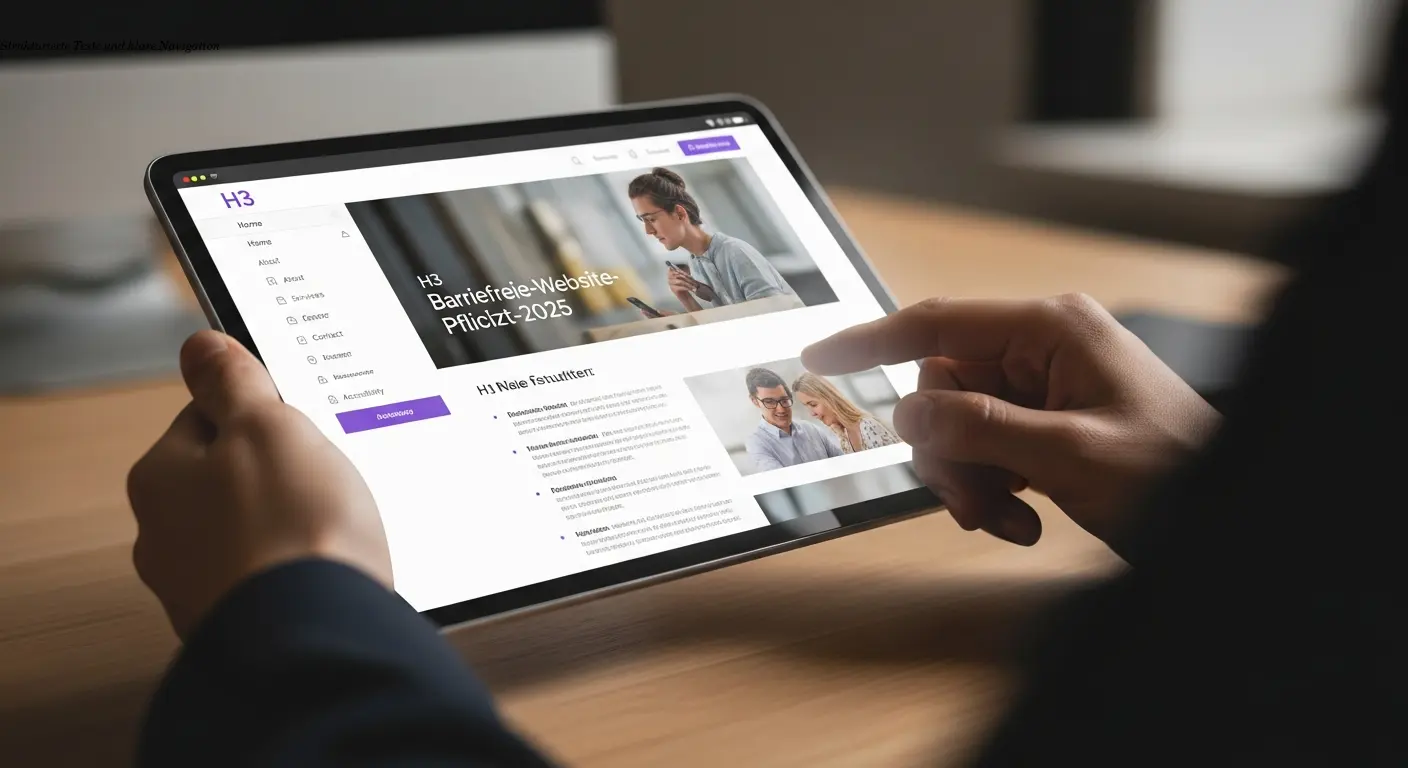

Barrierefreie Website 2025 – Pflicht, Chancen, Umsetzung

Barrierefreie Website: Was du über gesetzliche Pflichten und Vorteile wissen musst

Geschätzte Lesezeit: ~9 Minuten

Wesentliche Erkenntnisse

- Ab 28. Juni 2025 ist eine barrierefreie Website für die meisten Unternehmen in Deutschland Pflicht durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG).

- Betroffen: E‑Commerce, Banking, Telekommunikation, Buchungssysteme; Kleinstunternehmen (unter 10 MA UND ≤ 2 Mio. € Umsatz) sind ausgenommen.

- Technische Standards: WCAG 2.1/2.2 und EN 301 549 – Einhaltung erzeugt eine Konformitätsvermutung.

- Barrierefreiheit bringt bessere Nutzererfahrung, höhere Reichweite und positive SEO‑Effekte.

Warum das Thema barrierefreie Website plötzlich so wichtig ist

Kurz gesagt: Das BFSG hat die Spielregeln verändert. Seit dem 28. Juni 2025 ist Barrierefreiheit für viele Unternehmen in Deutschland gesetzliche Pflicht — keine Empfehlung mehr.

Die Idee ist simpel: Menschen mit Behinderungen sollen digitale Angebote genauso selbstverständlich nutzen können wie alle anderen. In Deutschland sind das rund 10 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung — potenzielle Kund*innen, die oft ausgeschlossen wurden.

Was viele Unternehmen übersehen: Barrierefreiheit ist nicht nur rechtliche Pflicht, sondern auch gutes Webdesign: klare Navigation, logische Struktur, verständliche Texte. Diese Prinzipien helfen jedem Nutzer.

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) im Detail

Das BFSG setzt den European Accessibility Act in deutsches Recht um. Das Gesetz selbst beschreibt nicht jede technische Umsetzung, sondern verweist auf anerkannte Normen wie WCAG und EN 301 549. Wer diese erfüllt, hat eine Konformitätsvermutung – ein wichtiger rechtlicher Schutz.

Wer ist betroffen? Grundsätzlich alle Unternehmen, die keine Kleinstunternehmen sind. Definition Kleinstunternehmen: unter 10 Beschäftigte UND höchstens 2 Mio. Euro Jahresumsatz. Beide Kriterien müssen erfüllt sein, sonst bist du betroffen.

Im Fokus stehen insbesondere:

- E‑Commerce‑Plattformen und Online‑Shops

- Banken und Finanzdienstleister (Online‑Banking, Apps)

- Telekommunikation

- Buchungssysteme (Hotels, Tickets, Personenbeförderung)

- E‑Book‑Anbieter und Reader‑Software

Konsequenzen bei Ignoranz: Bußgelder, Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbände. Erfahrung aus anderen Ländern zeigt: Abmahnungen kommen häufig.

WCAG 2.1 und 2.2: Die technischen Standards verstehen

WCAG sind Empfehlungen des W3C und basieren auf vier Grundprinzipien. Sie sind in Konformitätsstufen unterteilt: A, AA und AAA. Für gesetzliche Anforderungen, inklusive BFSG, ist meist Level AA der Zielzustand.

1. Wahrnehmbarkeit (Perceivable)

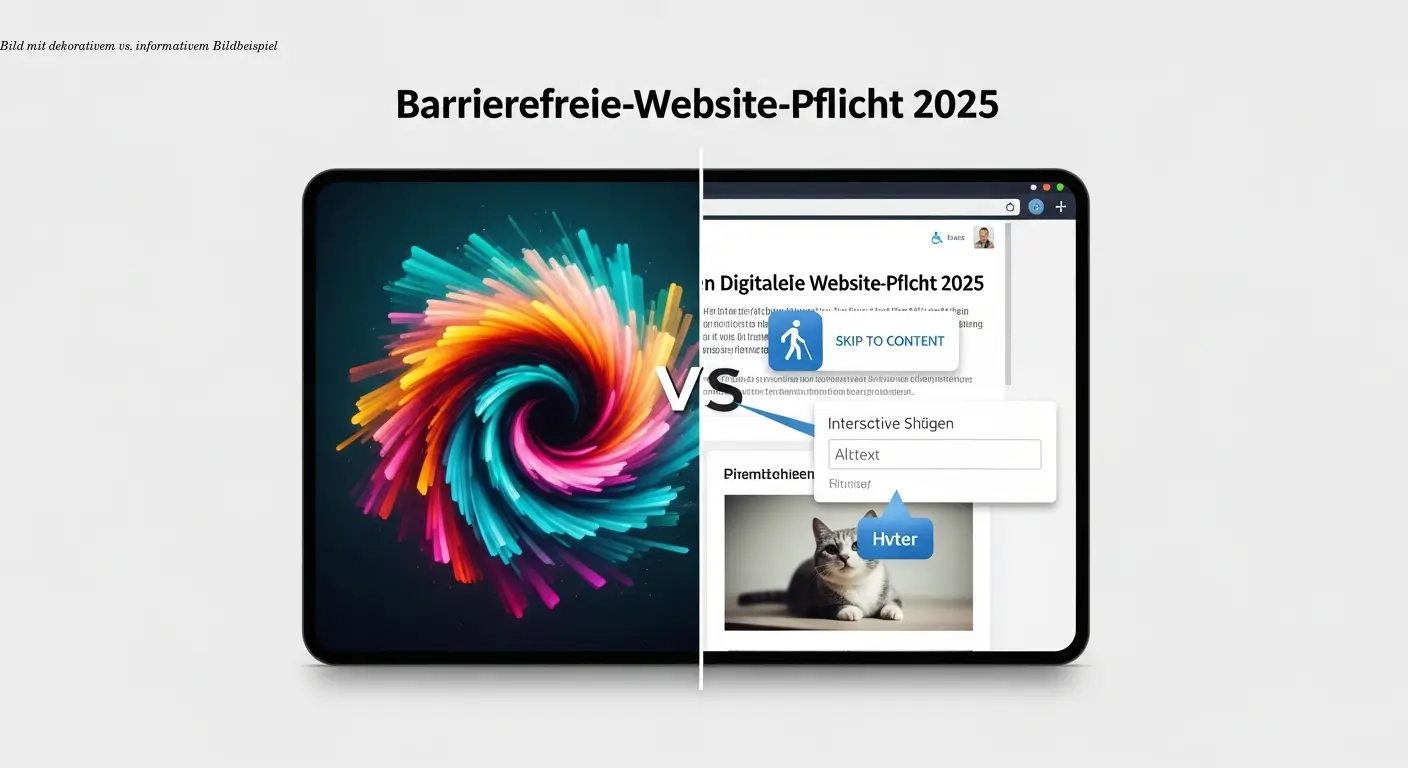

Informationen müssen für mindestens zwei Sinne verfügbar sein: Bilder brauchen Alternativtexte, Videos Untertitel, ausreichende Farbkontraste für Sehschwache.

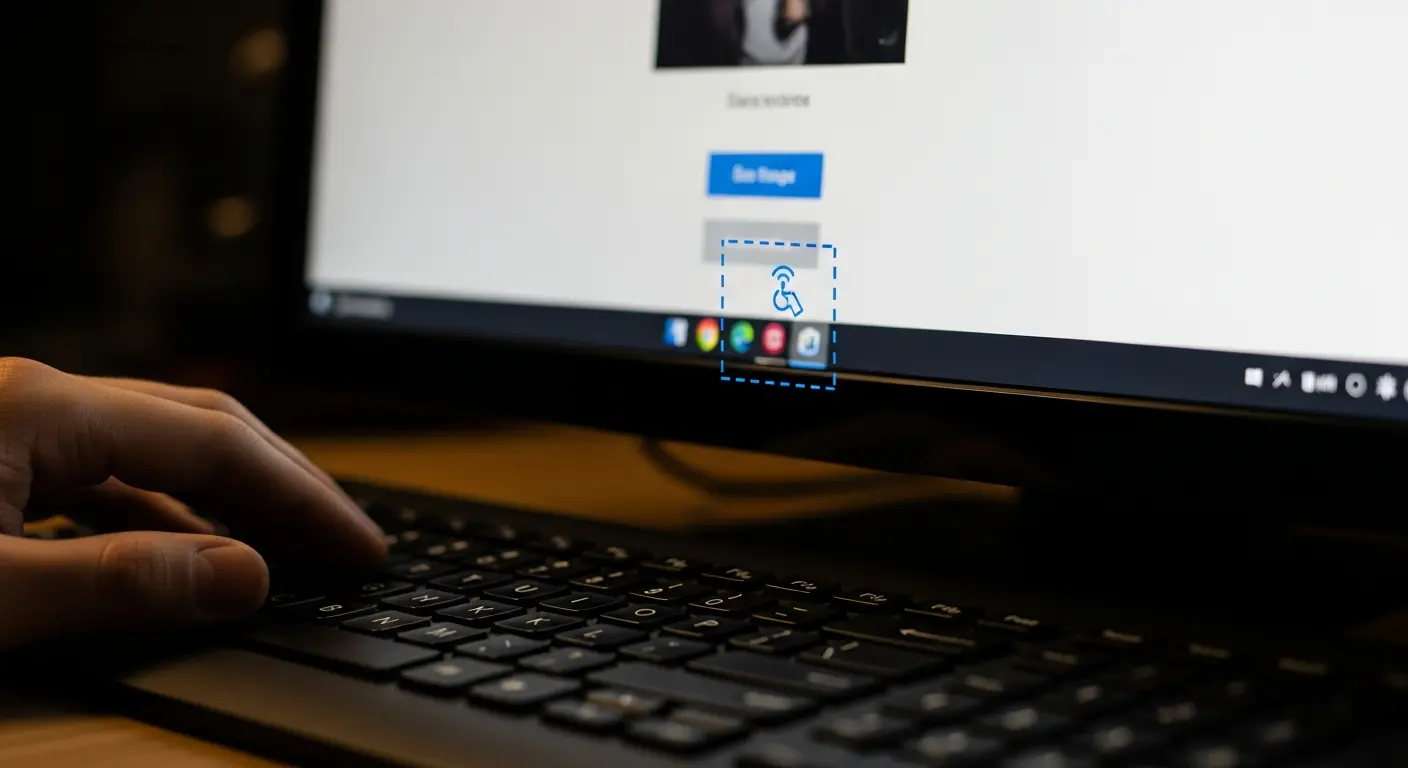

2. Bedienbarkeit (Operable)

Die Website muss komplett mit der Tastatur steuerbar sein. Große Klickflächen, genug Zeit für Interaktionen und keine unaufhörlich rotierenden Auto‑Slider sind wichtig.

3. Verständlichkeit (Understandable)

Klare Sprache, konsistente Navigation, verständliche Fehlermeldungen: das reduziert Frust und macht Inhalte für alle nutzbar.

4. Robustheit (Robust)

Sauberer, standardkonformer Code sorgt für Kompatibilität mit Screenreadern, Vergrößerungssoftware und anderen Hilfstechnologien.

Tipp: Nicht alles auf einmal angehen. Priorisiere: Tastaturnavigation, Alternativtexte, Kontraste, Überschriftenstruktur — das bringt viel.

Website barrierefrei machen: Die praktische Umsetzung

Ein Plan ist entscheidend. Basierend auf Erfahrungen empfiehlt sich folgender Ablauf:

Schritt 1: Status‑Quo‑Analyse

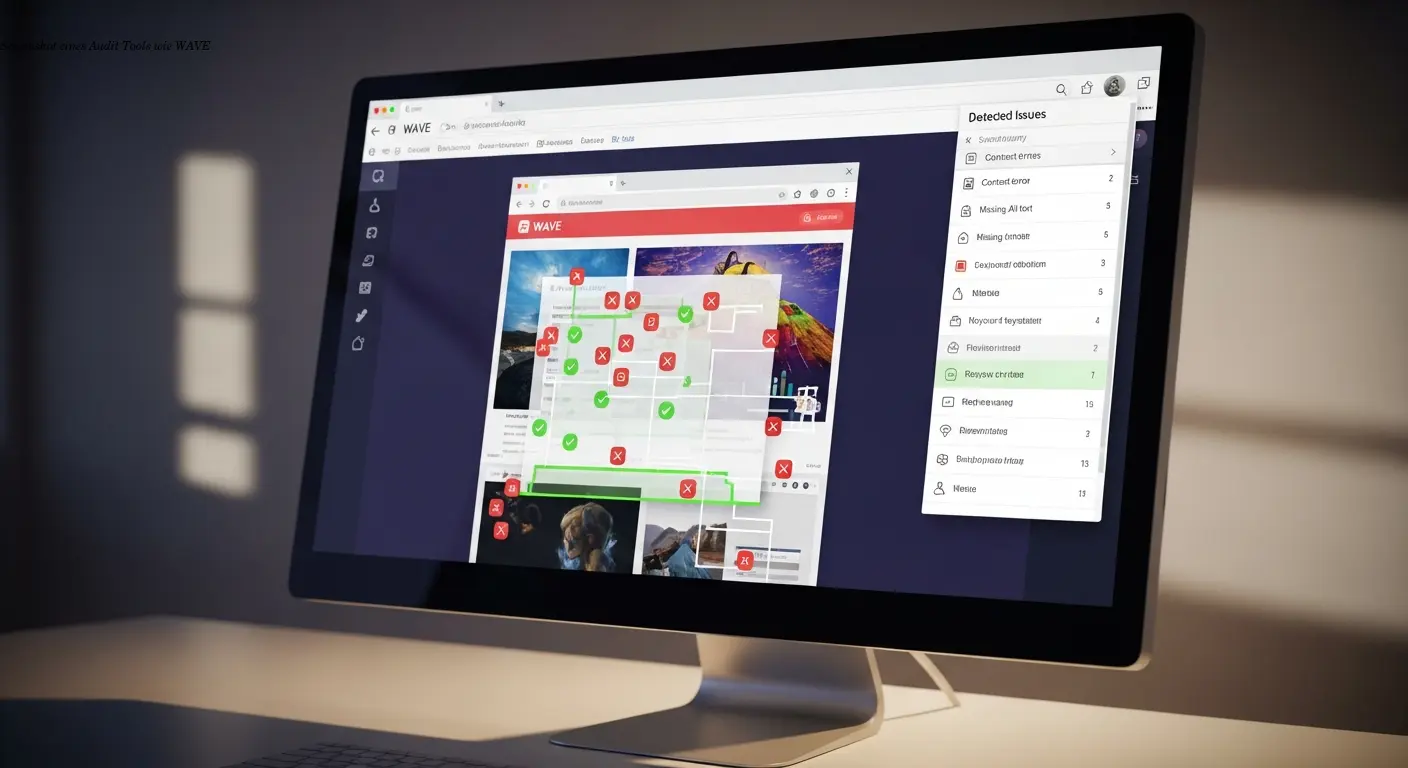

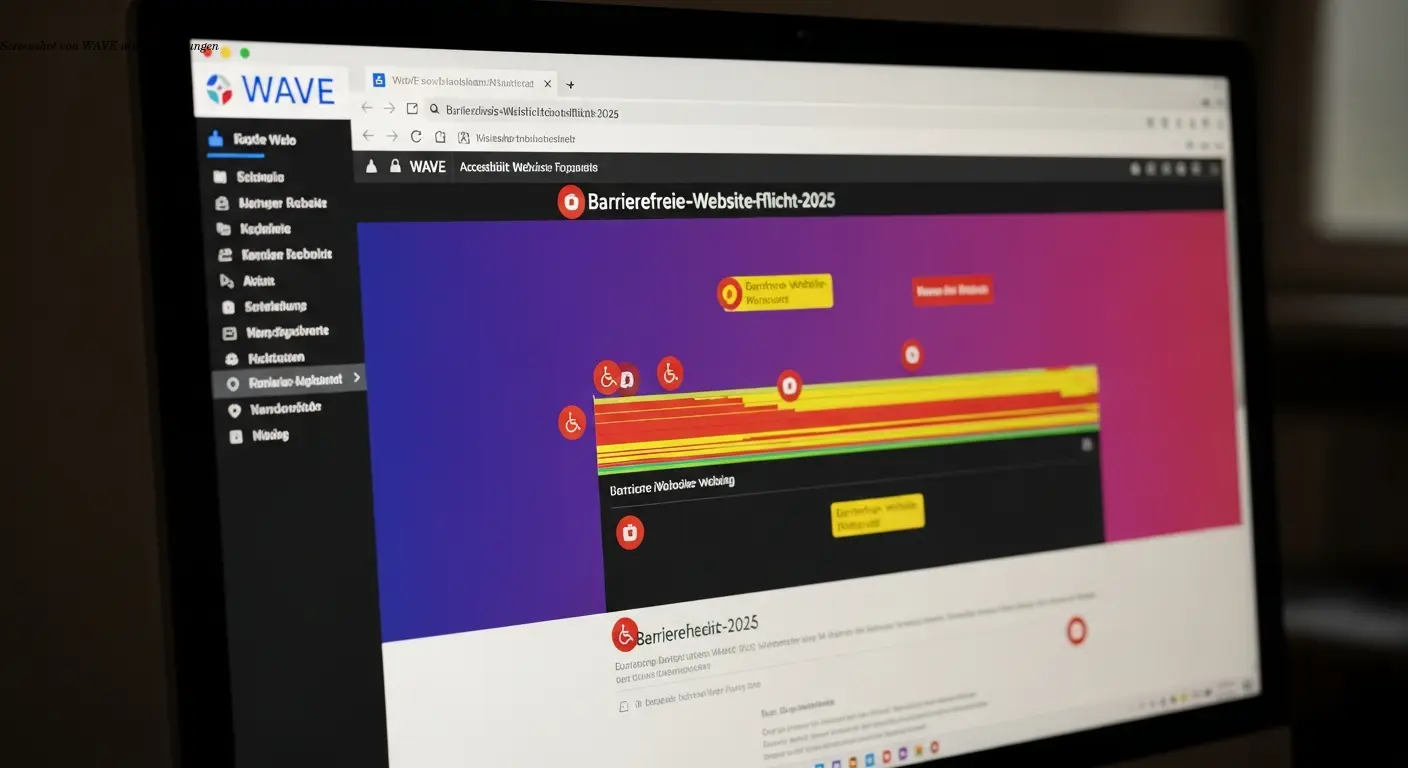

Nutze Tools wie WAVE, Lighthouse oder axe DevTools für den Einstieg. Diese finden viele technische Probleme, ersetzen aber keine manuellen Tests (nur ~30–40% der Probleme automatisierbar).

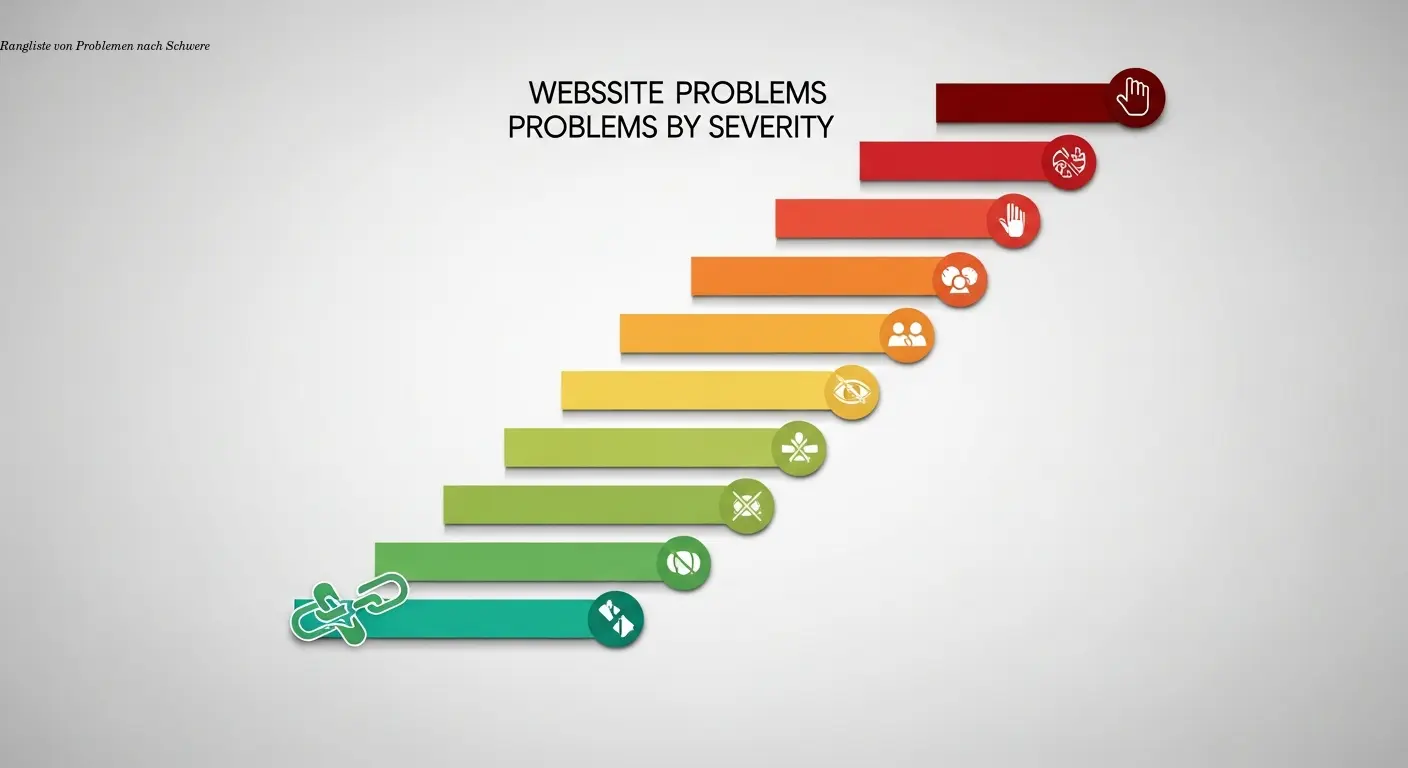

Schritt 2: Priorisierung nach Impact

- Tastaturnavigation vollständig ermöglichen

- Alternativtexte für alle relevanten Bilder

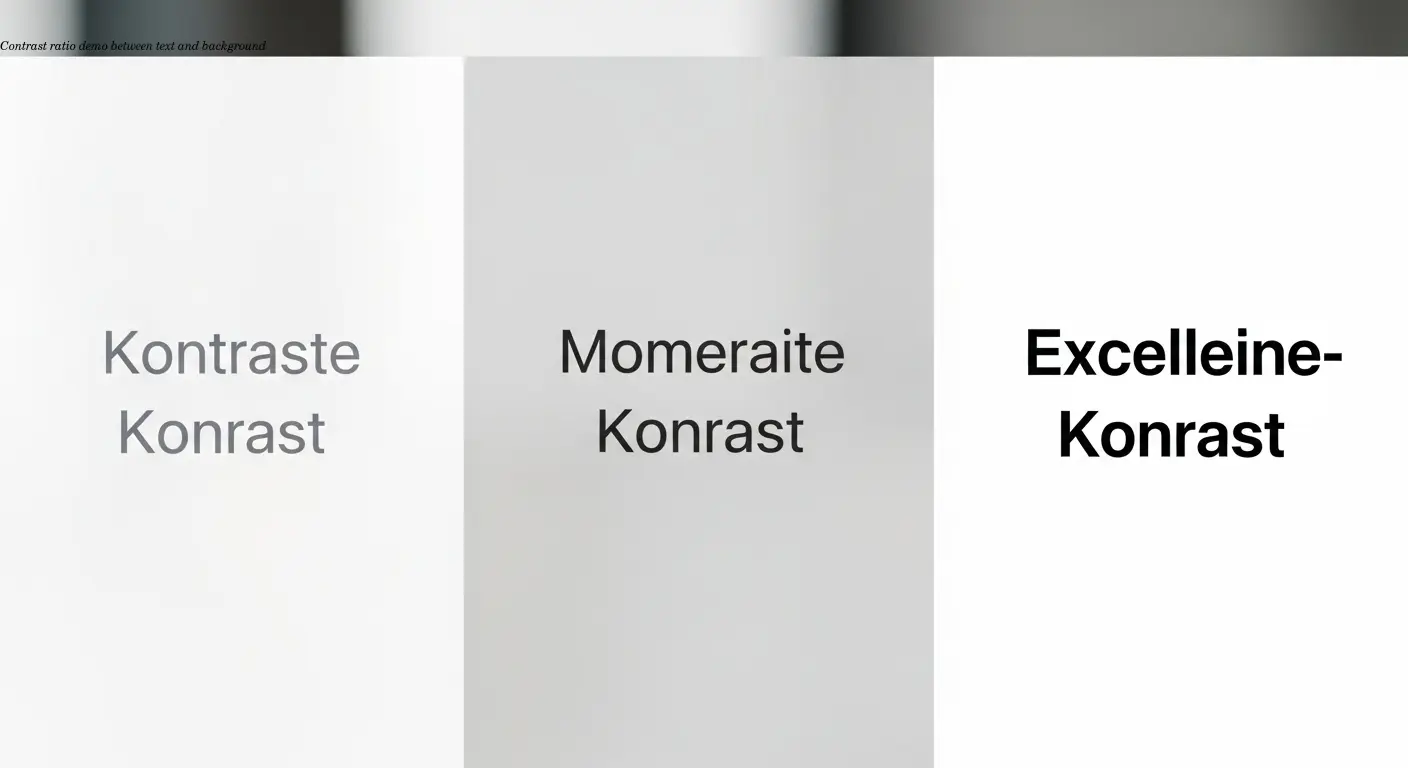

- Kontraste verbessern (mind. 4,5:1 für normalen Text)

- Überschriftenstruktur korrekt nutzen (h1 → h2 → h3)

- Formulare mit Labels, klaren Fehlermeldungen und Anweisungen versehen

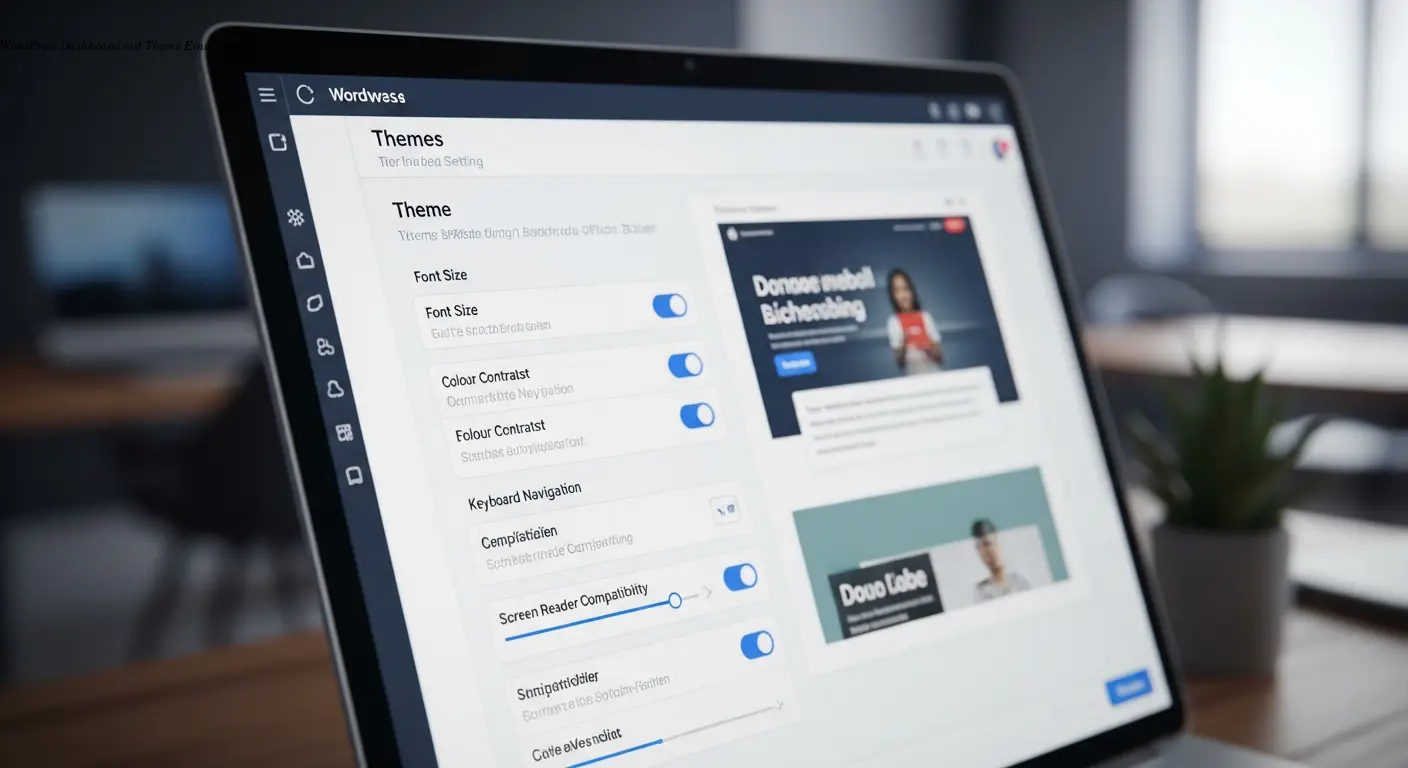

Schritt 3: CMS und Templates

Prüfe dein Theme: Viele beliebte Themes sind nicht barrierefrei out of the box. Es gibt barrierefreie Themes und Accessibility‑Plugins, die helfen.

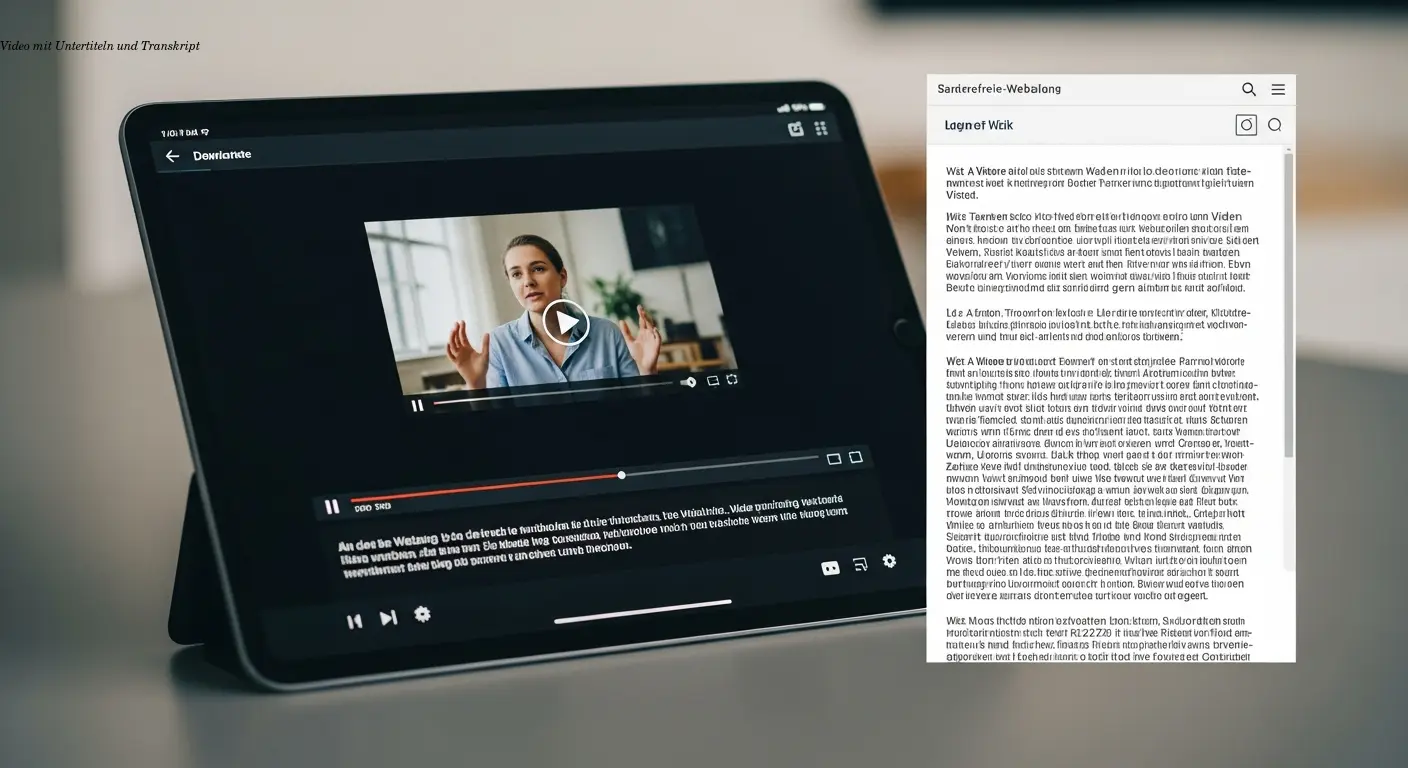

Schritt 4: Multimedia anpassen

Videos benötigen Untertitel und idealerweise Audiodeskription; Podcasts sollten Transkripte haben. PDFs müssen getaggt werden — oft besser, Inhalte direkt als HTML anzubieten.

Schritt 5: Testen mit echten Nutzer*innen

Menschen mit Behinderungen sind die besten Tester. Professionelle Accessibility‑Tests und Nutzerfeedback sind unverzichtbar.

Wichtig: Barrierefreiheit ist ein fortlaufender Prozess — bei jedem Update und jedem neuen Content mitdenken.

Vorteile für alle Nutzer*innen: Mehr als nur Compliance

Barrierefreiheit verbessert die User Experience für alle — nicht nur für Menschen mit Behinderungen. Einige konkrete Effekte:

- Senioren profitieren von größeren Buttons, besserem Kontrast und klarer Navigation.

- Temporäre Einschränkungen (z. B. gebrochener Arm, laute Umgebung) werden aufgefangen.

- Situative Barrieren wie Sonneneinfall auf dem Display oder schlechtes Netz werden besser kompensiert.

- Geringe digitale Kompetenz wird durch verständliche Sprache und klare Struktur ausgeglichen.

Studien zeigen: Barrierefreie Websites können die Verweildauer um ~20% steigern und Conversion‑Raten verbessern — messbarer Business‑Nutzen.

SEO‑Vorteile: Warum Google barrierefreie Websites liebt

Barrierefreiheit fördert genau die technischen und inhaltlichen Eigenschaften, die auch Google belohnt:

- Semantische HTML‑Struktur (korrekte Überschriften, Listen) hilft Crawlern.

- Alt‑Texte für Bilder verbessern Bildersuche‑Traffic.

- Klar strukturierter Content erhöht Chancen für Featured Snippets.

- Schnellere Ladezeiten durch optimierten Code verbessern Core Web Vitals.

- Mobile Usability und Touch‑Optimierung unterstützen Mobile‑First‑Indexing.

Praxisbeispiel: Produktbilder mit detaillierten Alt‑Texten führten in einem Fall zu einer Verdopplung des Bildersuche‑Traffics und besseren Rankings für Long‑Tail‑Keywords.

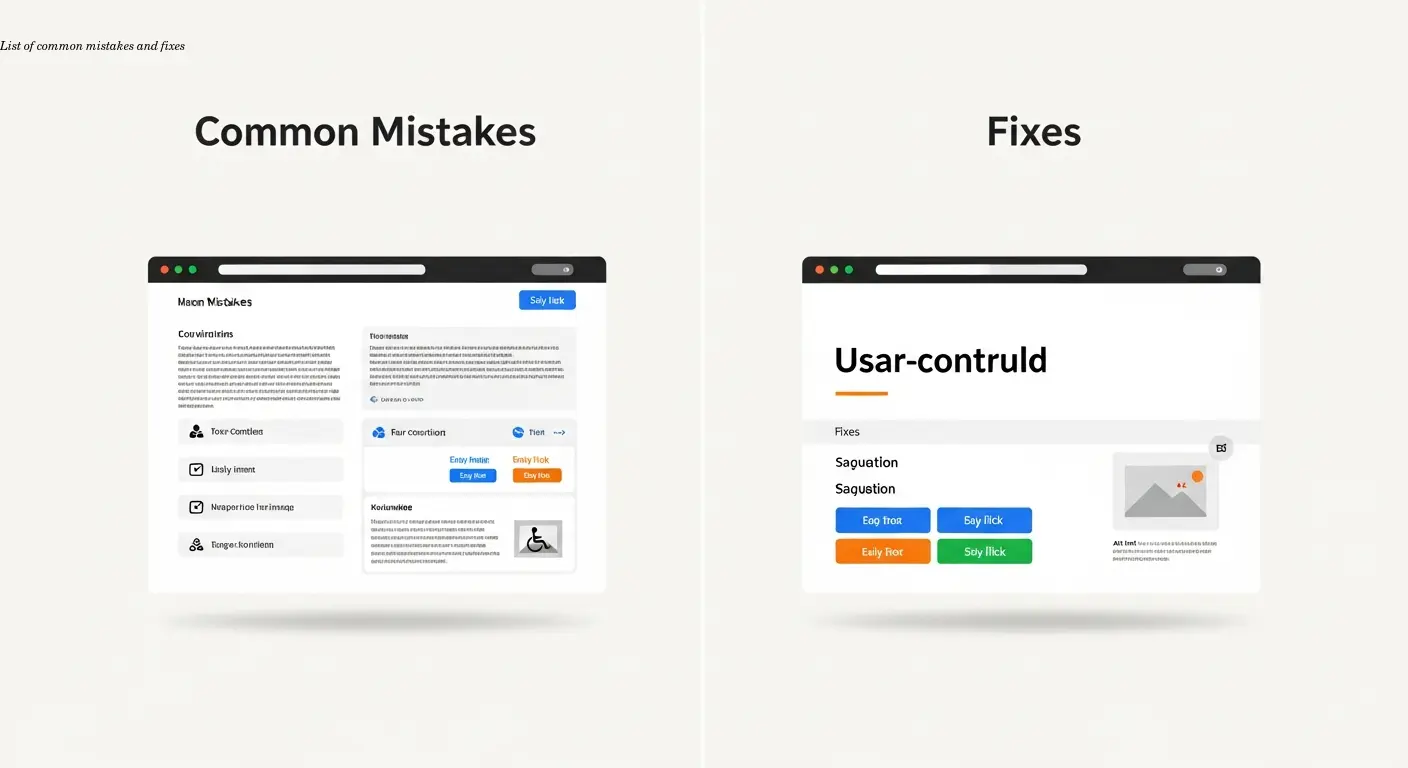

Häufige Fehler und wie du sie vermeidest

Die häufigsten Stolpersteine — vermeid sie:

Fehler 1: Nur auf automatisierte Tools vertrauen

Automatisierte Tools finden nur einen Teil der Probleme. Manuelle Prüfungen und Tests mit Hilfstechnologien sind nötig.

Fehler 2: Alt‑Texte falsch einsetzen

Dekorative Bilder: alt="". Informative Bilder: beschreibende Alt‑Texte. Keine generischen Texte.

Fehler 3: Farbe als einzige Information

Nutze zusätzlich Icons oder Text, wenn Farbe Informationen vermittelt (z. B. Pflichtfelder).

Fehler 4: Zu geringe Kontraste

Mindestverhältnis: 4,5:1 für normalen Text, 3:1 für großen Text. Tools wie WebAIM Contrast Checker helfen.

Fehler 5: Keyboard‑Navigation vergessen

Test: Bedien die Seite nur mit Tab, Enter und Pfeiltasten. Ist der Fokus sichtbar? Sind Alle Menüs erreichbar?

Fehler 6: PDFs einfach hochladen

PDFs müssen getaggt und strukturiert sein. Wo möglich Inhalte als HTML bereitstellen.

Fehler 7: Videos ohne Untertitel

Untertitel Pflicht — und sinnvollerweise korrekturgelesen, nicht nur automatisch generiert. Audiodeskription für Blinde ist empfehlenswert.

Tipp: Erstelle kurze Checklisten für Content‑Ersteller, Designer und Entwickler — das verhindert viele Fehler schon im Workflow.

Der Weg nach vorn: So startest du jetzt

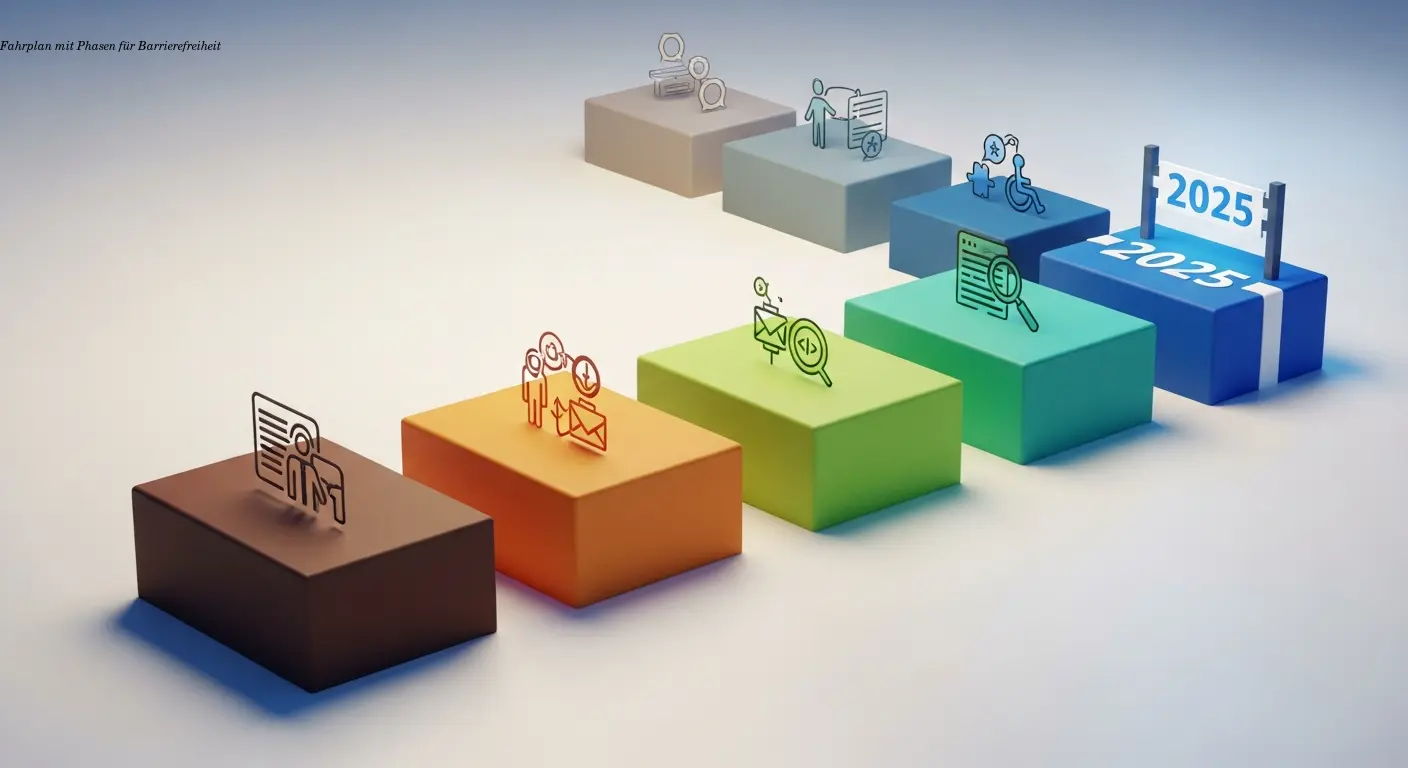

Ein pragmatischer Fahrplan, an dem sich viele Unternehmen bewährt haben:

Phase 1: Bewusstsein schaffen (Woche 1–2)

Alle Stakeholder an Bord holen: Geschäftsführung, Marketing, IT, Content. Workshop oder Experteneinladung hilft, Empathie zu schaffen.

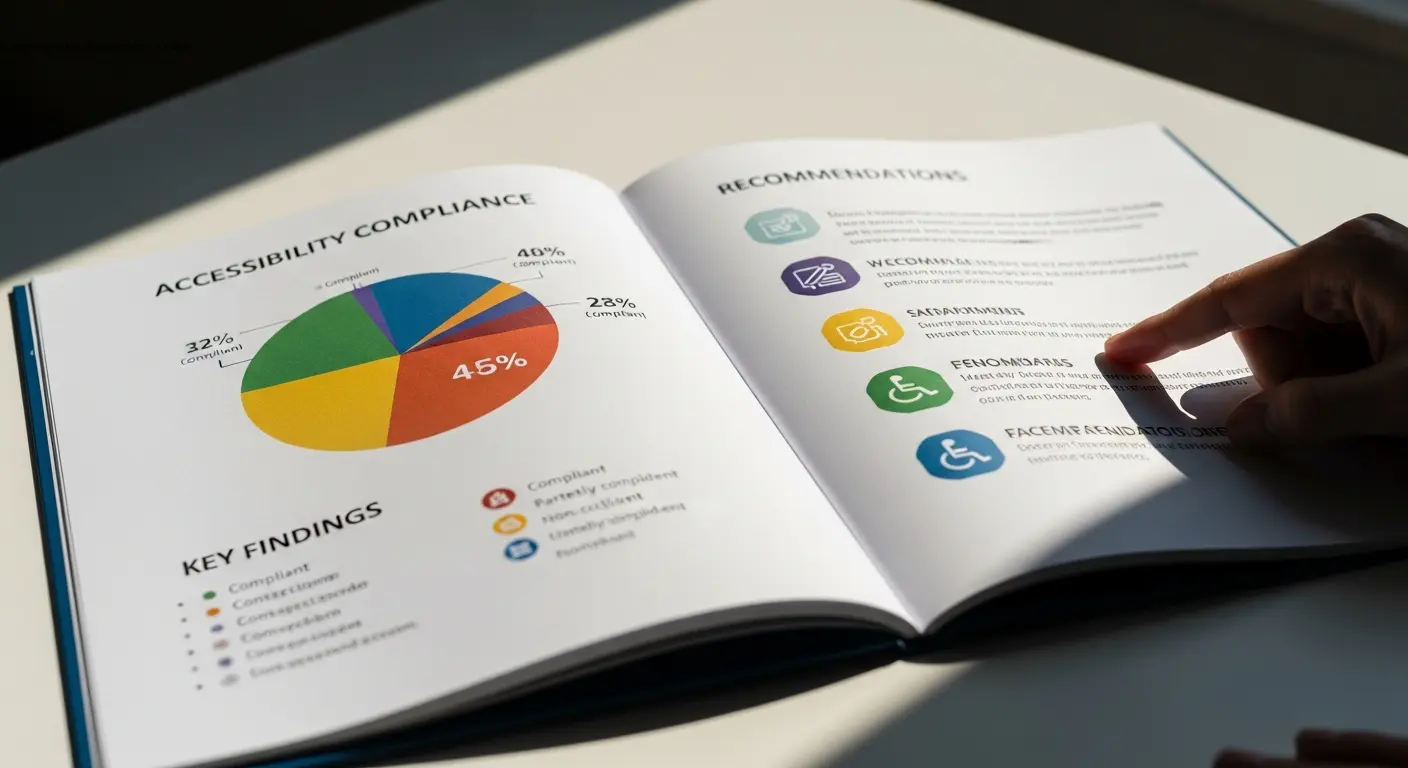

Phase 2: Ist‑Zustand analysieren (Woche 3–4)

Automatisierte Tools für Überblick, professionelles Audit für Tiefenanalyse und priorisierte Liste.

Phase 3: Quick Wins (Monat 2–3)

- Alternativtexte ergänzen

- Kontraste anpassen

- Überschriftenstruktur korrigieren

- Formulare mit Labels versehen

Phase 4: Grundlegende Umstrukturierung (Monat 4–6)

Theme/Templates anpassen, Multimedia‑Inhalte aufarbeiten; ggf. barrierefreies Theme wählen.

Phase 5: Prozesse etablieren (Monat 7–8)

Checklisten, Schulungen, regelmäßige Tests und jährliche Audits etablieren.

Budget‑Tipps: Nicht alles muss teuer sein — viele Themes lassen sich anpassen, automatische Tools sind kostenlos, Förderprogramme und Beratungsstellen helfen.

Dokumentation: Erstelle eine Barrierefreiheitserklärung, dokumentiere Standards, Lücken und Maßnahmen.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu barrierefreien Websites

Muss wirklich jede Website ab 2025 barrierefrei sein?

Nein, nicht jede. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gilt nur für bestimmte Branchen und Unternehmensgrößen. Kleinstunternehmen (unter 10 Mitarbeiter UND max. 2 Mio. Euro Umsatz) sind ausgenommen. Auch private Blogs oder reine Informationswebsites ohne kommerzielle Dienstleistung fallen meist nicht unter das Gesetz. Betroffen sind vor allem E‑Commerce, Banking, Telekommunikation, Buchungssysteme und ähnliche Dienstleistungen.

Welche Konformitätsstufe der WCAG ist gesetzlich erforderlich?

In der Regel wird Stufe AA als Mindeststandard angesehen. Das BFSG verweist auf anerkannte technische Normen wie EN 301 549, die im Wesentlichen WCAG 2.1 Level AA entsprechen. AAA ist nice to have, aber rechtlich meist nicht zwingend erforderlich.

Kann ich meine bestehende Website barrierefrei machen oder brauche ich einen kompletten Neuaufbau?

In den meisten Fällen reicht eine schrittweise Überarbeitung. Ein kompletter Neuaufbau ist nur nötig, wenn die technische Basis fundamental problematisch ist (z. B. veraltetes CMS, komplett unstrukturierter Code). Die meisten Websites lassen sich durch gezielte Anpassungen barrierefrei machen.

Was droht bei Nicht‑Einhaltung des BFSG?

Das Gesetz sieht Bußgelder vor, deren Höhe von der Schwere des Verstoßes abhängt. Zusätzlich drohen Abmahnungen durch Wettbewerber, Verbraucherschutzverbände oder betroffene Nutzer. In anderen Ländern mit ähnlichen Gesetzen haben solche Abmahnungen bereits zugenommen.

Wie viel kostet es, eine Website barrierefrei zu machen?

Das variiert enorm. Ein kleiner Blog kann mit einigen hundert Euro für grundlegende Anpassungen auskommen. Ein großer Online‑Shop kann fünfstellige Beträge investieren müssen. Die Kosten hängen ab von: Größe der Website, technischer Komplexität, aktuellem Zustand und gewünschter Konformitätsstufe. Ein initiales Audit kostet typischerweise 1.000–5.000 Euro.

Gibt es Förderungen für barrierefreie Websites?

Ja, verschiedene Programme existieren. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit berät kostenlos. Einige Bundesländer haben Förderprogramme für digitale Barrierefreiheit. Auch die KfW bietet unter bestimmten Voraussetzungen Förderungen an. Es lohnt sich, gezielt nachzufragen.

Wie teste ich, ob meine Website barrierefrei ist?

Kombiniere verschiedene Ansätze: Automatisierte Tools (WAVE, axe DevTools, Lighthouse) für technische Checks. Manuelle Tests mit Tastatur‑Navigation. Tests mit Screenreadern (NVDA ist kostenlos). Idealerweise Tests mit echten Nutzer*innen mit Behinderungen. Professionelle Audits durch Experten geben die zuverlässigste Einschätzung.

Machen barrierefreie Websites nicht immer hässlich aus?

Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Barrierefreiheit und gutes Design schließen sich nicht aus. Viele preisgekrönte Websites sind barrierefrei. Es geht um durchdachtes Design, nicht um Verzicht auf Ästhetik. Gute Kontraste, klare Typografie und logische Strukturen können sehr modern aussehen.

Brauche ich eine separate barrierefreie Version meiner Website?

Nein, das ist sogar kontraproduktiv. Eine einzige barrierefreie Version für alle ist der richtige Ansatz (inklusives Design). Separate Versionen sind schwer zu pflegen und oft stigmatisierend. Moderne Barrierefreiheit bedeutet: Eine Website, die für alle funktioniert.

Wie halte ich meine Website dauerhaft barrierefrei?

Etabliere Barrierefreiheit als festen Bestandteil deiner Prozesse. Schulungen für alle Content‑Ersteller, Checklisten bei neuen Features, regelmäßige Audits (mindestens jährlich), automatisierte Tests im Entwicklungsprozess. Barrierefreiheit ist kein Projekt, sondern eine kontinuierliche Aufgabe.

Gilt das BFSG auch für Apps?

Ja, definitiv. Mobile Apps fallen ausdrücklich unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, sofern sie zu den betroffenen Dienstleistungen gehören (z. B. Banking‑Apps, Buchungs‑Apps, E‑Commerce‑Apps). Die Anforderungen sind ähnlich wie bei Websites, mit zusätzlichem Fokus auf Touch‑Bedienung und mobile Besonderheiten.

Weitere Artikel

Wie man eine autonome Market-Intelligence-Pipeline baut (n8n & Bright Data)

Erfahren Sie, wie Sie eine autonome KI-gestützte News-Pipeline mit n8n und Bright Data aufbauen. Teil 1 zeigt die Ingestion Engine Architektur für 24/7 Marktüberwachung.

website barrierefrei test – Kosten, ROI für Entscheider

website barrierefrei test: Kosten, Tools und ROI kompakt für Geschäftsführung und Entscheider – praxisnahe Einschätzung mit klaren Handlungsempfehlungen.

barrierefreiheit website testen für bessere UX & Ranking

barrierefreiheit website testen: Praxistipps für Marketing-Leiter & SEO-Experten - bessere UX, mehr Reichweite, niedrigere Absprungraten und höhere Conversions.