Was ein kostenloser Barrierefreiheit Checker wirklich kann

Ein kostenloser Barrierefreiheit Checker ist im Grunde dein digitaler Prüfer, der Websites automatisch auf technische Barrieren untersucht. Ich hab in den letzten Jahren Dutzende solcher Tools getestet und eins ist klar: Sie sind unverzichtbar geworden, seit das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) 2025 in Kraft getreten ist.

Das Prinzip ist simpel – du gibst eine URL ein, das Tool scannt die Seite und spuckt innerhalb von Sekunden einen detaillierten Bericht aus. Die besten Tools orientieren sich an den internationalen WCAG-Richtlinien (Web Content Accessibility Guidelines) und berücksichtigen zusätzlich nationale Standards wie die BITV oder eben das BFSG.

Der große Vorteil? Du brauchst kein Expertenwissen, um erste Probleme zu erkennen. Die Checker zeigen dir nicht nur, wo's hakt, sondern auch wie du's behebst. Als ich das erste Mal so'n Tool verwendet hab, war ich ehrlich gesagt überrascht, wie viele Barrieren selbst professionell aussehende Websites haben.

Die meisten Barrierefreiheit Checker Website-Tools arbeiten nach einem standardisierten Verfahren: Sie crawlen den HTML-Code, analysieren CSS-Eigenschaften, prüfen Kontrastverhältnisse und scannen die DOM-Struktur. Dabei kategorisieren sie Probleme meist in Fehler (kritisch), Warnungen (sollte behoben werden) und Hinweise (Optimierungspotenzial).

Ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen: Diese Tools sind Momentaufnahmen. Sie checken die Seite genau in dem Zustand, in dem sie gerade ist. Dynamische Inhalte, die erst nach Nutzerinteraktion erscheinen, werden oft nicht erfasst. Deswegen solltest du verschiedene Unterseiten und Zustände deiner Website prüfen.

Die Ergebnisse kriegst du normalerweise als übersichtlichen Report mit Farbcodierung – rot für Fehler, gelb für Warnungen, grün für bestandene Tests. Moderne Tools wie der SiteCockpit Live-Check gehen noch weiter und verlinken direkt zu Erklärungen und Lösungsvorschlägen. Das spart echt Zeit, besonders wenn du neu im Thema bist.

Die wichtigsten Checks: Kontrast, Alt-Texte und Tastaturbedienung

Kontrastprüfungen

Kontrastprüfungen gehören zu den absoluten Basics, die jeder vernünftige web checker barrierefreiheit durchführt. Das Tool misst das Verhältnis zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe und vergleicht es mit den WCAG-Mindestanforderungen. Für normalen Text muss das Kontrastverhältnis mindestens 4,5:1 betragen, für große Überschriften reichen 3:1.

Klingt technisch, ist aber mega wichtig. Ich erinner mich an ein Projekt, wo wir ein schickes hellgraues Design hatten – sah toll aus, aber Menschen mit Sehbeeinträchtigung konnten den Text kaum lesen. Ein simpler Kontrast-Check hätte das sofort aufgedeckt. Moderne Tools zeigen dir nicht nur das Problem, sondern schlagen auch alternative Farbkombinationen vor, die den Standard erfüllen.

Alt-Texte

Die Prüfung von Alt-Texten ist der zweite Kerncheck. Jedes Bild auf deiner Website sollte einen aussagekräftigen Alternativtext haben, damit Screenreader-Nutzer verstehen, was dargestellt wird. Der Checker erkennt fehlende Alt-Attribute sofort und markiert sie als Fehler. Aber Achtung: Das Tool kann nicht beurteilen, ob dein Alt-Text auch sinnvoll ist. "Bild123.jpg" wird technisch akzeptiert, hilft aber niemandem weiter.

Tastaturbedienung & Fokusindikatoren

Bei der Tastaturbedienbarkeit wird's spannend. Das Tool simuliert die Navigation ohne Maus und prüft, ob alle interaktiven Elemente erreichbar sind. Links, Buttons, Formulare – alles muss per Tab-Taste ansteuerbar sein. Ein häufiger Fehler sind Dropdown-Menüs, die nur mit Maus funktionieren. Solche Barrieren schließen Menschen aus, die auf Tastaturnavigation angewiesen sind.

Der kostenlose barrierefreiheit checker testet auch die sogenannten Fokusindikatoren. Wenn du mit der Tab-Taste durch eine Seite navigierst, muss immer klar erkennbar sein, wo du gerade bist. Viele Designer entfernen aus ästhetischen Gründen den Standard-Fokusring – ein absolutes No-Go für Barrierefreiheit.

Strukturelemente werden ebenfalls gecheckt. Sind Überschriften hierarchisch korrekt gegliedert (H1, H2, H3)? Sind Listen als solche ausgezeichnet? Nutzt die Seite semantisches HTML? Diese Dinge sind für Screenreader-Nutzer essentiell, um sich auf der Seite zu orientieren. Ich hab schon Websites gesehen, die fünf H1-Überschriften hatten – technisch möglich, aber für assistive Technologien völlig verwirrend.

ARIA-Attribute (Accessible Rich Internet Applications) werden von fortgeschrittenen Checkern ebenfalls validiert. Diese zusätzlichen HTML-Attribute helfen assistiven Technologien, komplexe Webanwendungen besser zu verstehen. Allerdings gilt hier: Weniger ist oft mehr. Falsch eingesetzte ARIA-Attribute können mehr schaden als nutzen.

So funktioniert die praktische Anwendung der Tools

Die Bedienung eines kostenlosen Barrierefreiheit Checkers ist kinderleicht. Du öffnest die Website des Tools – sagen wir mal den BFSG-Check oder SiteCockpit – und gibst deine URL in das Eingabefeld ein. Ein Klick auf "Prüfen" startet den Scan. Die Analyse dauert je nach Seitengröße zwischen 10 Sekunden und zwei Minuten.

Was dann passiert, läuft im Hintergrund ab: Der Checker lädt deine Seite, parst den HTML-Code, analysiert CSS-Eigenschaften, berechnet Kontrastverhältnisse und durchforstet die DOM-Struktur nach problematischen Mustern. Moderne Tools nutzen dafür etablierte Engines wie axe-core oder HTML_CodeSniffer, die seit Jahren weiterentwickelt werden.

Der Ergebnisbericht ist das Herzstück. Bei Tools wie WAVE kriegst du eine visuelle Darstellung direkt auf deiner Website – Fehler werden inline markiert, sodass du sofort siehst, wo das Problem liegt. Andere Tools wie der SiteCockpit Live-Check präsentieren die Ergebnisse als strukturierte Liste mit Kategorien: Errors, Alerts, Features und Structural Elements.

Jeder gefundene Fehler wird erklärt. Du siehst nicht nur "Alt-Text fehlt bei Bild", sondern auch warum das problematisch ist und wie du es beheben kannst. Die besten Tools verlinken zu den entsprechenden WCAG-Success-Kriterien, falls du tiefer einsteigen willst. Das ist besonders hilfreich, wenn du mit Entwicklern kommunizieren musst.

Ein Praxistipp aus meiner Erfahrung: Fang mit der Startseite an, aber prüf auch wichtige Unterseiten wie Kontaktformulare, Produktseiten oder den Checkout-Prozess. Ich hab schon oft erlebt, dass die Startseite relativ barrierefrei war, aber im Bestellprozess plötzlich massive Probleme auftraten. Jede Seite kann unterschiedliche Barrieren haben.

Die meisten Tools bieten auch eine Exportfunktion für die Ergebnisse. Du kannst Berichte als PDF oder CSV speichern – super praktisch für die Dokumentation oder wenn du die Fehler nach und nach abarbeiten willst. Manche Tools wie axe DevTools integrieren sich direkt in die Browser-Entwicklertools, was für Entwickler echt komfortabel ist.

Nach der ersten Prüfung kommt die Arbeit: Fehler beheben, Seite nochmal checken, schauen was besser geworden ist. Dieser iterative Prozess ist normal. Erwarte nicht, dass du beim ersten Durchlauf auf 100% kommst – selbst große Unternehmen brauchen dafür mehrere Runden.

Welche konkreten Checks durchgeführt werden

Die Formularprüfung gehört zu den kritischsten Checks überhaupt. Der Checker analysiert, ob jedes Eingabefeld ein zugeordnetes Label hat, ob Fehlermeldungen verständlich sind und ob die Tab-Reihenfolge logisch ist. Ein klassischer Fehler: Pflichtfelder sind nur durch ein rotes Sternchen markiert – für Screenreader-Nutzer komplett unsichtbar. Das Tool erkennt sowas und schlägt vor, zusätzlich Text wie "(Pflichtfeld)" oder ARIA-Attribute einzubauen.

Bei der Prüfung von Links und Buttons schaut der Checker, ob diese eindeutig beschriftet sind. "Hier klicken" oder "Mehr" sind für sehende Nutzer vielleicht klar, aber wenn ein Screenreader alle Links einer Seite auflistet, entstehen zwanzig identische "Mehr"-Einträge. Bessere Beschriftungen wie "Mehr über unsere Öffnungszeiten" machen den Unterschied.

Die Analyse von Multimedia-Inhalten ist ebenfalls wichtig. Videos brauchen Untertitel, Audio-Inhalte benötigen Transkripte. Viele Checker prüfen, ob entsprechende Elemente vorhanden sind – ob die Untertitel dann auch korrekt sind, können sie allerdings nicht beurteilen. Da braucht's immer noch menschliches Urteilsvermögen.

Responsive Design und Skalierbarkeit werden getestet, indem geprüft wird, ob die Seite auch bei 200% Zoom noch benutzbar ist. Menschen mit Sehbeeinträchtigung zoomen oft stark rein – wenn dann Texte abgeschnitten werden oder Bedienelemente verschwinden, ist das ein Problem. Der Checker simuliert verschiedene Zoom-Stufen und Viewport-Größen.

Die Prüfung von Farbkodierungen geht über reine Kontrasttests hinaus. Informationen dürfen nicht ausschließlich durch Farbe vermittelt werden. Ein Formular, das Fehler nur durch rote Umrandung anzeigt, ist für farbenblinde Menschen nutzlos. Das Tool erkennt solche Muster und empfiehlt zusätzliche Indikatoren wie Icons oder Text.

Zeitbasierte Interaktionen werden ebenfalls gecheckt. Gibt es automatisch ablaufende Inhalte wie Karussells? Kann man diese pausieren? Session-Timeouts müssen angemessen lang sein oder verlängerbar. Ich hab mal ne Banking-Website getestet, die nach 60 Sekunden Inaktivität ausgeloggt hat – für Menschen mit motorischen Einschränkungen unmöglich zu nutzen.

Die Dokumentstruktur wird auf semantische Korrektheit geprüft. Nutzt die Seite <main>, <nav>, <aside> und andere HTML5-Landmarken? Sind Regionen sinnvoll beschriftet? Diese strukturellen Elemente ermöglichen es Screenreader-Nutzern, schnell zu relevanten Bereichen zu springen. Ein kostenloser barrierefreiheit checker findet fehlende oder falsch verschachtelte Strukturen sofort.

Die beliebtesten kostenlosen Tools im Vergleich

SiteCockpit Live-Check ist ein deutsches Tool, das besonders einsteigerfreundlich ist. Du kriegst klare Handlungsempfehlungen auf Deutsch, was gerade für kleinere Unternehmen ohne Entwickler-Team super hilfreich ist. Das Tool checkt die wichtigsten Kriterien wie Kontrast, Alt-Texte und Tastaturnavigation und gibt eine Gesamtbewertung ab. Was mir gefällt: Die Erklärungen sind verständlich formuliert, ohne Fachchinesisch.

BFSG-Check ist speziell auf das deutschen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zugeschnitten. Seit 2025 müssen ja viele Unternehmen gesetzlich konforme Websites haben, und dieses Tool prüft genau diese Anforderungen. Der Check ist kostenlos und liefert schnelle Ergebnisse mit Fokus auf die rechtlichen Mindestanforderungen. Für Onlineshops und Dienstleister im B2C-Bereich ist das Tool besonders relevant.

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) ist ein internationaler Klassiker. Du kannst es als Browser-Extension installieren oder online nutzen. Der Clou: WAVE zeigt die Fehler direkt auf deiner Website an – mit bunten Icons für verschiedene Problemtypen. Das ist unglaublich intuitiv, weil du sofort siehst, welches Element betroffen ist. Die differenzierte Kategorisierung in Errors, Alerts, Features und Structural Elements hilft beim Priorisieren.

axe DevTools richtet sich eher an Entwickler. Das Tool integriert sich in Chrome und Firefox DevTools und bietet extrem detaillierte Fehleranalysen. Jeder Fehler wird mit dem betroffenen Code-Snippet angezeigt, dazu Links zur WCAG-Dokumentation und konkreten Lösungsvorschlägen. Für technisch versierte Nutzer ist das Gold wert, für Laien vielleicht etwas overwhelming.

eRecht24 Scanner ist super für den schnellen Check zwischendurch. Du gibst die URL ein, kriegst innerhalb von Sekunden eine Übersicht der größten Probleme. Die Tiefe der Analyse ist nicht so umfassend wie bei axe, aber für'n ersten Eindruck völlig ausreichend. Plus: Das Tool ist komplett auf Deutsch und berücksichtigt deutsche Rechtslage.

Was alle Tools gemeinsam haben: Sie sind kostenlos, sofort nutzbar ohne Registrierung und liefern verwertbare Ergebnisse. Der Hauptunterschied liegt in der Detailtiefe, Benutzerfreundlichkeit und dem Fokus auf bestimmte Standards. Mein Tipp: Nutze mehrere Tools parallel. Jeder barrierefreiheit checker website hat leichte Unterschiede in der Erkennung, und was ein Tool übersieht, findet vielleicht ein anderes.

In meiner Praxis kombiniere ich oft WAVE für die visuelle Analyse mit axe für die technische Tiefe. Für Kunden, die keine Technik-Experten sind, empfehle ich eher SiteCockpit oder BFSG-Check wegen der verständlichen deutschen Berichte.

Grenzen automatisierter Tools: Was du wissen musst

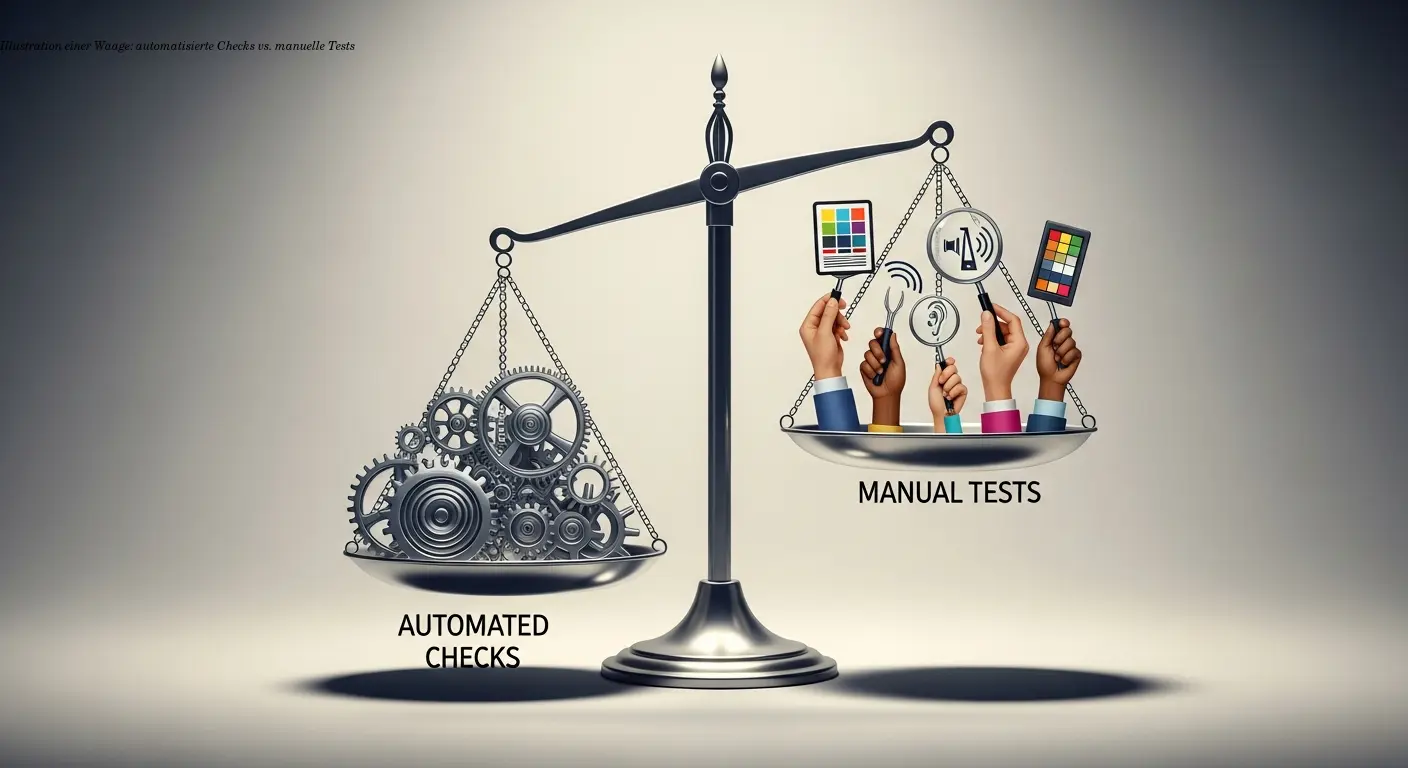

Hier kommt die unbequeme Wahrheit: Selbst der beste kostenlose barrierefreiheit checker findet nur einen Teil aller Barrieren. Studien zeigen, dass automatisierte Tools etwa 30–50% der WCAG-Kriterien prüfen können – der Rest erfordert menschliches Urteilsvermögen. Das liegt in der Natur der Sache: Wie soll ein Algorithmus beurteilen, ob ein Alt-Text sinnvoll formuliert ist oder ob die Sprache deiner Website leicht verständlich ist?

Ein konkretes Beispiel aus meiner Arbeit: Der Checker findet ein Alt-Attribut bei einem Bild und markiert es als bestanden. Der Alt-Text lautet "DSC_1234.jpg" – technisch korrekt, aber völlig nutzlos. Oder ein anderer Fall: Ein Tool prüft, ob Links eindeutig beschriftet sind. "Zum Angebot" wird als okay bewertet, obwohl aus dem Kontext nicht klar wird, um welches Angebot es geht.

Kognitive Barrierefreiheit ist ein Bereich, den Tools kaum abdecken. Ist der Text in Leichter Sprache? Gibt es zu viele Fachbegriffe? Ist die Navigation intuitiv? Sind Formulare logisch aufgebaut? Das kann kein Algorithmus zuverlässig bewerten. Genauso wenig kann ein Tool prüfen, ob deine Videos wirklich hilfreiche Untertitel haben oder nur automatisch generierte, fehlerhafte.

Die Prüfung dynamischer Inhalte ist eine weitere Herausforderung. Viele moderne Websites laden Inhalte per JavaScript nach oder haben komplexe Interaktionen. Ein Standard-Crawler sieht oft nur den initialen HTML-Code. Modals, Tooltips, dynamische Formulare – solche Elemente werden häufig nicht erfasst. Tools wie axe können zwar in den Browser integriert werden, aber du musst dann manuell durch verschiedene Zustände navigieren.

Deswegen gilt: Ein kostenloser barrierefreiheit checker ist der perfekte Startpunkt, aber niemals der Endpunkt. Nach dem automatisierten Check sollten immer manuelle Tests folgen – idealerweise mit echten Nutzern, die auf assistive Technologien angewiesen sind. Nur so kriegst du ein vollständiges Bild der Barrierefreiheit deiner Website.

Warum Website-Betreiber jetzt handeln sollten

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ist seit Juni 2025 in Kraft – und das betrifft mehr Unternehmen als viele denken. Alle Unternehmen, die nach dem 28. Juni 2025 Produkte oder Dienstleistungen in den Verkehr bringen, müssen die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. Websites, Onlineshops, Apps – alles muss zugänglich sein. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Aber mal ehrlich: Es geht nicht nur ums Gesetz. Etwa 10–15% der Bevölkerung haben eine Form von Behinderung. Das sind potenzielle Kunden, die du ausschließt, wenn deine Website Barrieren hat. Ich hab mit Shopbetreibern gesprochen, die nach Optimierung ihrer Barrierefreiheit deutliche Umsatzsteigerungen gesehen haben. Klar macht das Sinn – wenn mehr Leute deine Seite nutzen können, kaufen auch mehr Leute.

Ein web checker barrierefreiheit hilft dir, rechtliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Stell dir vor, ein Konkurrent meldet deine nicht-barrierefreie Website bei der Marktüberwachung. Oder ein Kunde verklagt dich, weil er deinen Service nicht nutzen konnte. Solche Szenarien sind nicht hypothetisch – sie passieren bereits. Ein regelmäßiger Check gibt dir Rechtssicherheit und zeigt, dass du's ernst meinst.

Die SEO-Vorteile werden oft unterschätzt. Viele Barrierefreiheitsmaßnahmen überschneiden sich mit guten SEO-Praktiken: Semantisches HTML, sinnvolle Überschriftenstruktur, aussagekräftige Alt-Texte für Bilder. Google crawlt deine Seite ähnlich wie ein Screenreader – barrierefreie Websites ranken tendenziell besser. Kein Wunder, dass Google Accessibility inzwischen als Rankingfaktor berücksichtigt.

Die User Experience profitiert generell. Klare Kontraste helfen nicht nur Sehbehinderten, sondern jedem, der die Website im Sonnenlicht auf dem Handy nutzt. Gute Tastaturnavigation ist auch für Power-User ohne Behinderung praktisch. Klare Formularbeschriftungen reduzieren Fehler für alle Nutzer. Barrierefreiheit ist letztlich einfach gutes Webdesign.

Der Aufwand ist heute viel geringer als früher. Mit kostenlosen Tools findest du die meisten Probleme in Minuten. Viele Content-Management-Systeme haben inzwischen Barrierefreiheits-Features eingebaut. Es gibt klare Guidelines und jede Menge kostenlose Ressourcen. Die Ausrede "zu kompliziert" oder "zu teuer" zieht nicht mehr.

Was viele nicht wissen: Auch bestehende Websites müssen teilweise nachgerüstet werden. Der Bestandsschutz ist begrenzt – spätestens bei größeren Überarbeitungen musst du BFSG-Konformität herstellen. Je früher du anfängst, desto entspannter kannst du die Optimierungen umsetzen. Last-Minute-Panik im Sommer 2025 ist definitiv keine gute Strategie.

Schritt-für-Schritt zur barrierefreien Website

Schritt 1: Ist-Analyse mit mehreren Tools

Starte mit einem kostenlosen barrierefreiheit checker wie BFSG-Check oder SiteCockpit. Prüf deine Startseite und mindestens fünf wichtige Unterseiten. Notier dir alle Fehler und Warnungen. Mach dann den gleichen Check mit einem zweiten Tool wie WAVE – manchmal findet jedes Tool unterschiedliche Probleme. Diese doppelte Prüfung dauert vielleicht 30 Minuten, gibt dir aber 'n viel kompletteres Bild.

Schritt 2: Probleme priorisieren

Nicht alle Fehler sind gleich kritisch. Fang mit den "Errors" an – das sind echte Barrieren, die Nutzer ausschließen. Dann kommen "Alerts" – potenzielle Probleme, die geprüft werden sollten. "Features" sind meist neutrale Hinweise auf vorhandene Accessibility-Elemente. Ich gruppiere Fehler gerne nach Aufwand: Quick Wins (einfach zu beheben) vs. größere Baustellen (brauchen Entwickler-Zeit).

Schritt 3: Die tief hängenden Früchte ernten

Alt-Texte ergänzen, Kontraste anpassen, Überschriften-Hierarchie korrigieren – solche Dinge kannst du oft ohne Programmier-Kenntnisse fixen. Die meisten CMS haben dafür einfache Eingabefelder. In WordPress zum Beispiel kannst du Alt-Texte direkt in der Mediathek eingeben. Kontraste änderst du im Theme-Customizer. Diese Quick Wins bringen oft schon 40–50% Verbesserung.

Schritt 4: Entwickler-intensive Probleme angehen

Jetzt wird's technischer: Tastaturbedienung optimieren, ARIA-Attribute richtig setzen, Formulare korrekt auszeichnen. Wenn du selbst nicht entwickelst, brauchst du hier Unterstützung. Gib deinem Entwickler die Checker-Berichte – die sind meist so detailliert, dass klar wird, was zu tun ist. Falls du mit einer Agentur arbeitest, verlang explizit WCAG 2.1 Level AA Konformität.

Schritt 5: Retest und Iteration

Nach jeder Änderungsrunde checkst du die Seite erneut. Der barrierefreiheit checker website zeigt dir, was besser geworden ist. Das motiviert echt, wenn du siehst, wie die Fehleranzahl sinkt. Aber erwarte nicht, nach der ersten Runde bei null Fehlern zu landen. Barrierefreiheit ist ein Prozess, keine einmalige Aktion.

Schritt 6: Manuelle Tests einplanen

Jetzt solltest du die Seite selbst mit Tastatur durchnavigieren. Kommst du überall hin? Ist immer klar, wo der Fokus ist? Installier dir einen Screenreader wie NVDA (kostenlos für Windows) und probier aus, wie deine Seite vorgelesen wird. Das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber unglaublich lehrreich. Ich mach das bei jedem Projekt und entdecke immer Sachen, die die automatischen Tools übersehen haben.

Schritt 7: Dokumentation und Monitoring

Erstell ein Barrierefreiheits-Statement für deine Website – das ist ab 2025 sowieso Pflicht. Dokumentier, welche Maßnahmen du ergriffen hast, wo's noch Lücken gibt und wie du diese beheben willst. Richt dir ein regelmäßiges Monitoring ein – einmal im Quartal die wichtigsten Seiten checken. Neue Inhalte, Updates am CMS oder Theme können neue Barrieren einführen.

Schritt 8: Nutzerfeedback einholen

Bau eine Kontaktmöglichkeit für Barrierefreiheits-Feedback ein. Echte Nutzer mit Behinderungen finden oft Probleme, die kein Tool und keine manuelle Prüfung aufdeckt. Nimm dieses Feedback ernst und beheb die gemeldeten Probleme zeitnah. Das zeigt nicht nur guten Willen, sondern ist auch rechtlich relevant.